《哪吒2》:从舆情视角看中国文化自信的崛起

发布时间:2025-04-02 08:49:25| 浏览次数:

近年来,随着全球化浪潮的汹涌澎湃,中国文化以其独特的魅力与创新能力,在全球舞台上绽放出耀眼的光芒。从游戏领域《黑神话:悟空》受到全球关注,到中国影视剧的海外走红,再到《哪吒之魔童闹海》电影引发的广泛关注,一系文化产品的成功出海,展示中华文化的深厚底蕴,更凸显其强大的创意力和文化自信。

《哪吒之魔童闹海》电影的上映,无疑成为近期文化领域最引人注目的现象。该片凭借其独特的文化视角、精湛的制作工艺和深刻的主题内涵,成为媒体和网民热议的焦点。文化热潮激发国内外媒体对中华文化的浓厚兴趣,引发广大网民的热烈讨论与互动。从舆情专业角度来看,这些文化产品的成功输出,彰显了中华文化的独特魅力和时代价值。在全球化背景下以自信的姿态和创新的精神,向世界展示中华文化的无限可能,为中国文化的国际传播开辟新的路径。

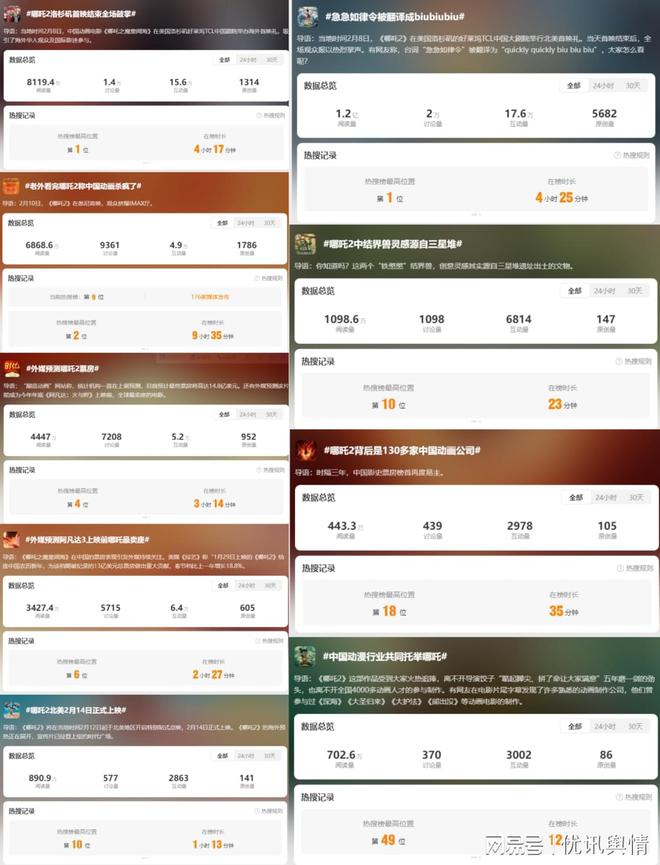

《哪吒之魔童闹海》电影上映后,国内外社交媒体和新闻平台迅速响应,相关话题在微博、抖音、小红书、微信等平台上引发热议。电影的高票房与口碑双丰收成为舆论关注的核心议题。尤其是电影上映初期,#哪吒2打破国漫天花板#、#哪吒特效#、#哪吒票房领跑#等话题迅速登上多个社交媒体平台的热搜,网民们纷纷参与讨论并分享观影感受,重点关注电影中的文化元素和情感表达。

国内外媒体对《哪吒之魔童闹海》电影的评价积极、正面,表示电影在国际市场上展现中国文化的独特魅力。

国内媒体如《人民日报》、新华社等发表文章,认为《哪吒之魔童闹海》不仅是中国电影工业的一次突破,更是中国文化走向世界的重要里程碑。称赞哪吒电影在传承中国传统文化的同时,融入现代元素,成功吸引年轻观众的关注。

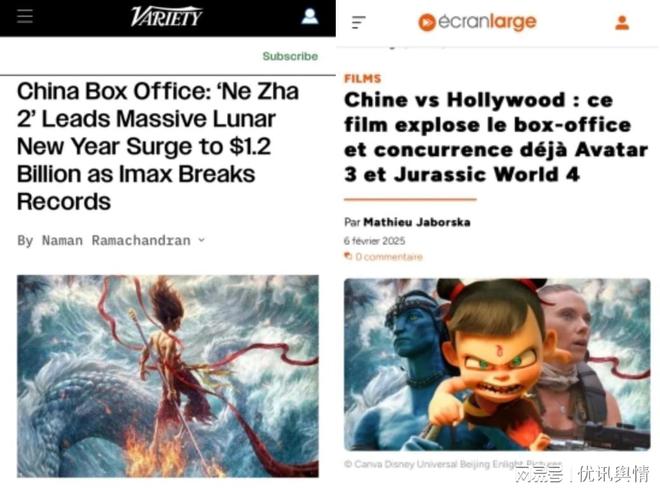

国际媒体、影评人也对《哪吒之魔童闹海》电影的视觉效果、叙事结构和文化深度给予高度评价,认为哪吒电影成功地将中国传统文化与现代影视技术相结合,为全球观众呈现了一个全新的中国故事。

“新华社”发布时评“从《哪吒2》看‘中国风’的全球表达”,称:当“哪吒”脚踏风火轮冲出国门时,他承载的不仅是角色的命运转折,更是一个古老文明在数字时代的新生。从《黑神线》,从虚幻引擎到动态水墨,中国正以“科技+文化”的双螺旋基因,深度参与全球文化格局的重构。这不仅是产业的崛起,更是文明对话的启航——在这里,混天绫舞动的是东方美学的韵律,而风火轮燃烧的是人类对创新的永恒渴望。

“央视海峡两岸”发文“《哪吒2》全球爆火:一场文化自信与产业升级的双向奔赴”称:《哪吒2》的全球现象绝非偶然,它是中国文化自信、工业实力与时代精神共振的产物。这场“哪吒风暴”宣告了一个新时代的来临:中国不再仅是文化资源的拥有者,更是全球文化话语权的重塑者。正如影片台词所言:“我命由我不由天”——中国动画乃至整个文化产业,正以“哪吒式”的锐气,改写世界文化版图的规则。

中国电影资料馆电影文化研究部主任撰文谈《哪吒2》提及“电影让我们意识到,中华文化拥有无比悠久、丰富、厚重的思想资源。影片中,从三星堆文明获得灵感的结界兽、硕大无朋的天元鼎、石矶娘娘案上的铜镜纹饰,带观众回到中国历史上的青铜时代,那是如火烈烈、饕餮狞厉而同时又原始、天真、拙朴的人类童年。剧情里,混元珠一分为二,魔丸、灵珠各自成长,引发一系列故事,这一基本设定与《庄子》中混沌被人为凿开七窍而死的寓言一脉相承。影片中仙魔两界的战斗场面,则延续了1979年经典动画片《哪吒闹海》的觉醒主题。”

文化自信的体现:大众舆论认为,《哪吒之魔童闹海》电影的成功是中国文化自信的体现,为中国文化输出提供新的思路,展现中国故事的独特魅力和深厚底蕴。

引发情感共鸣:观众普遍认为电影通过精良的叙事和深刻的情感表达,成功地将中国传统文化与现代价值观念相结合。情感表达深刻,尤其是亲情、友情和家情怀的描绘,赢得观众的强烈共鸣。

电影工业的技术革新:网民对电影的视觉效果和技术水平给予高度评价,认为电影在特效、画面质感等方面达到国际一流水准。

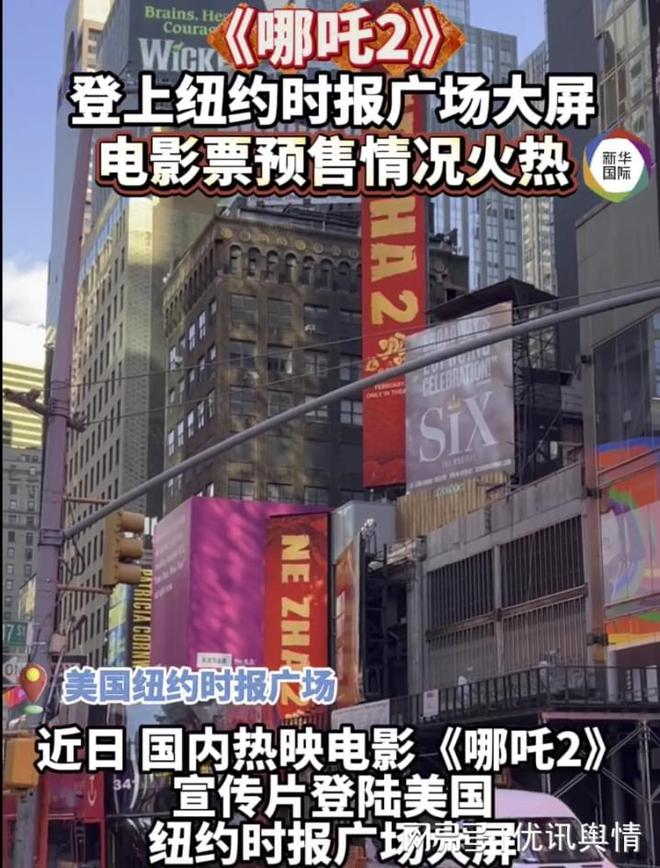

国际化表达与传播:《哪吒之魔童闹海》电影在海外市场的表现同样亮眼。电影在北美市场的首周末票房位列前列。国际媒体、网民评价普遍正面,认为这部电影是中国电影走向世界的文化宣传。部分网民指出,电影在保留中国文化特色的同时,也兼顾国际化的表达方式,成功地吸引海外观众的关注。

票房与市场表现:根据猫眼电影、灯塔等平台的数据,《哪吒之魔童闹海》电影票房突破87亿元,创造中国电影市场的新纪录。社交媒体平台的相关线亿次,#哪吒#相关话题在微博热搜榜上持续多日,显示出强劲的舆论热度。

《哪吒之魔童闹海》爆红现象证明,文化自信的培育需要找到传统与现代的“最大公约数”。既不能是传统的照搬,也不应是对西方的单一模仿,需用时代语言重构文化基因,在全民参与中完成价值共鸣。这种“既熟悉又新鲜”的文化创新模式,为讲好中国故事提供了可复制的经验。真正的文化自信,从来都是扎根传统、拥抱时代、对话世界的三位一体。

电影的火爆,更是一场全民参与的文化活动。年轻观众通过剪辑视频、创作同人漫画、设计表情包等二次创作,把传统神话变成可以“玩起来”“参与进来”的现代文化符号。这种自发参与就像滚雪球,让哪吒这个老故事越传越广。与此同时,影片与“中华文化走出去”“国漫崛起”等挂钩,既顺应年轻人的表达热情,又传递积极向上的价值观。这种文化宣传的默契配合,让文化自信不再是空洞的口号,而是变成大家看得见、摸得着、能参与的集体共鸣。

影片中,对传统文化做了“时尚改造”。风火轮变成机械飞轮、太乙真人说着川普方言,这些看似“魔改”的设计,实际上使用着年轻人熟悉的语言重新包装传统元素。就像给古建筑装上霓虹灯,既保留文化根基,又增添现代魅力。观众在影院既能找到儿时听过的神话记忆,又能感受到酷炫的视觉冲击。这种“老酒装新瓶”的做法,成功破解传统文化传播“叫好不叫座”的难题,让五千年的中华文化家底“活”了起来。

“我命由我不由天”的台词能成为金句。在竞争压力巨大的现代社会,年轻人既想突破束缚又常常感到无力,这句充满反抗精神的宣言正好戳中了大众的情绪痛点。社交媒体上,人们自发用这句话配图、拍短视频、写段子,就像传递精神火炬,把个人情绪升级为集体共鸣。这种情感传播像病毒一样扩散,让文化自信不再是抽象概念,变成了可以转发、点赞、参与的具体行动。

在好莱坞大片长期占据银幕的背景下,哪吒的成功就像一剂强心针。观众对“国漫崛起”的热烈讨论,本质上是对中国文化身份的重新确认。就像网友说的“原来我们自己的故事也能这么酷”,这种心态转变标志着从文化自卑到文化自觉的关键跨越。影片在海外市场的表现更值得玩味——用国际化的视觉语言讲述中国故事,既避免了“文化折扣”,又展现出东方美学特色,这种“带着中国基因的世界表达”,为文化“走出去”提供新思路。

从微博热搜到抖音挑战赛,从官方报道到网红解读。主流媒体用纪录片揭秘制作艰辛,短视频平台发起#我的哪吒妆#挑战,海外发行时特意加入方言彩蛋——不同平台各显神通,最终形成传播合力。这种立体化传播模式打破传统宣传的单向灌输,让每个观众都成为文化传播的节点。

在公众议程设置框架下,哪吒IP的传播呈现出“文化反哺”特征,青年亚文化群体通过二次创作形成“参与式文化生产”,推动传统神话符号向现代性叙事转化。舆论场将影片解读为“文化软实力”的具象化呈现,形成主流意识形态与大众审美诉求的“意义缝合”。跨圈层舆论共振有效激活民族情感,使文化自信从抽象概念转化为具象化的集体情绪体验。

影片通过“文化祛魅”与“符号转译”策略,将传统道教元素与赛博朋克美学进行“异质同构”,创造出具有后现代特质的“超现实能指”。这种文化符码的“双重解码”机制既满足本土观众的“文化寻根”需求,又契合全球化语境下的“文化贴现”规避策略。舆论场中“混天绫”“火尖枪”等器物符号的反复提喻,实质是集体记忆的“拓扑重构”,形成传统文化现代性转换的“象征性补偿”。

舆情传播呈现“情感极化”与“理性协商”的辩证统一。社交媒体场域中,“我命由我不由天”的台词触发“情感共振”,形成“模因式传播”的裂变效应。这种“情感能量”的积累推动文化认同从“认知层”向“行为层”转化,表现为“文化消费民族主义”的具身实践。同时,专业影评人通过“框架竞争”进行意义协商,构建起文化自信的“认知合法性”基础。

在全球化“文化焦虑”背景下,影片成功实现“风险偏好反转”:通过“文化折扣”的创造性转化,将传统IP的改编风险转化为“文化贴现”优势。舆论场中“国漫崛起”的话语建构,实质是全球化、本土化张力下的“文化身份政治”实践。这种“防御性认同”的集体表达,既是对西方文化霸权的“符号抵抗”,也是文化主体性重建的“仪式化展演”。

影片通过“媒介间性”策略构建全媒体传播生态,实现“文化资本”的多维增值。官方媒体运用“媒介仪式”强化文化认同,短视频平台借助“情感劳动”激活用户共创,海外传播中“文化接近性”策略消解文化壁垒。这种“媒介化社会”的传播实践,使文化自信的构建突破“传者-受者”二元对立,形成“文化意义流动”的网状结构。