艺术城市建设崔冬晖:当传统文化成为公共文化传播密码

发布时间:2025-07-27 21:38:20| 浏览次数:

2025年7月7日,由中国传媒大学主办,中国传媒大学广告与品牌学院、北京市宣传文化高层次人才艺术城市建设工作室协办的2025国家艺术基金《艺术城市建设创意与传播人才培训》正式启动。本项目由中国传媒大学广告与品牌学院副院长武定宇教授担任负责人,面向全国公共艺术与城市文化领域的专业人才,旨在就新时代中国城市建设转型之际,培养新时代公共空间艺术创作和具有传播管理思维的艺术城市建设人才,尤其是支撑公共空间文化艺术品质提升及产业发展的复合型实用型人才,积极落实基层文化惠民政策,服务人民群众高品质生活需求,促进相关产业和城市发展繁荣。

为此中国传媒大学积极发挥学校学科与资源优势,特别邀请了30余位包含艺术设计、公共艺术、城市品牌、人文美学等领域的权威专家学者,为学员提供系统、专业的理论与实践指导,确保学员在结束培训后专业素养和理论水平得到全面提升。为深入记录和传播本次培训的前沿理念与专家智慧的思想成果,项目特别策划“专家访谈”系列内容,以图文+视频的形式,陆续推出对30余位授课专家的专访, 围绕他们在艺术城市建设中的思考与实践,进行深入交流,分享其在艺术介入城市建设方面的独到见解和前沿理念。

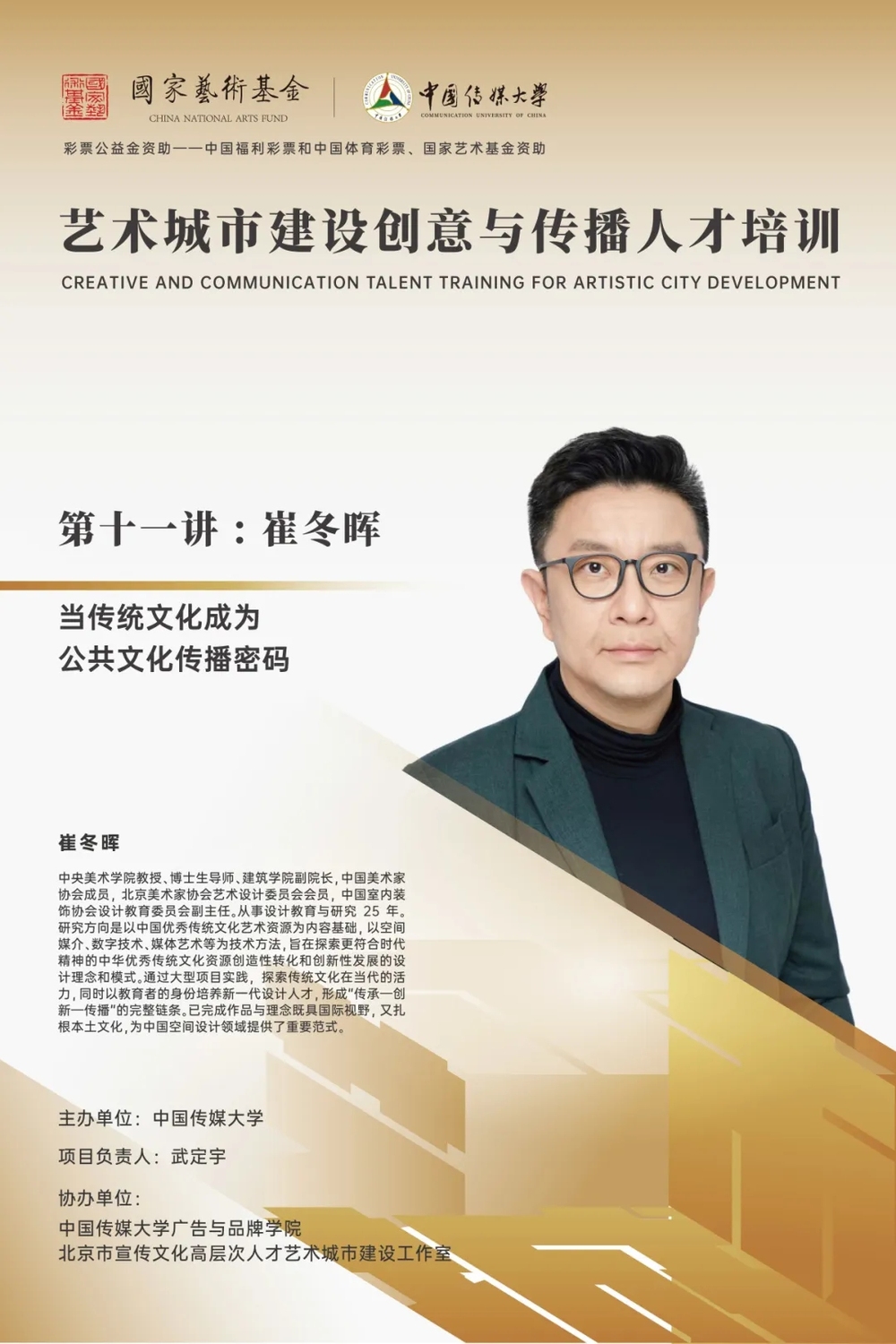

崔冬晖,中央美术学院教授、博士生导师、建筑学院副院长,中国美术家协会成员,北京美术家协会艺术设计委员会会员,中国室内装饰协会设计教育委员会副主任。从事设计教育与研究25年。研究方向是以中国优秀传统文化艺术资源为内容基础,以空间媒介、数字技术、媒体艺术等为技术方法,旨在探索更符合时代精神的中华优秀传统文化资源创造性转化和创新性发展的设计理念和模式。通过大型项目实践,探索传统文化在当代的活力,同时以教育者的身份培养新一代设计人才,形成“传承—创新—传播”的完整链条。已完成作品与理念既具国际视野,又扎根本土文化,为中国空间设计领域提供了重要范式。

本次授课以“艺术城市建设与传播学边界的探索与再造”为主题,紧密结合实践与具体案例,深入探讨传统文化在现代社会以及未来发展进程中的价值与应用途径。课程借助五个具有代表性的核心案例,详细阐释了传统文化在艺术城市建设以及跨学科融合领域中的具体应用,其核心要点在于文化再造与艺术衍生。

首先,以 2024 年春节联欢晚会《年锦》节目这一案例为例,该案例以图案纹样为文化传播核心要素,选取汉、唐、宋、明等朝代的典型纹样,通过数字化重绘进行VR全景呈现,实现了传统文化的现代转译,体现传统文化所蕴含的传播潜力。

第二个案例为 2025 年蛇年春晚《栋梁》节目,此案例聚焦于中国传统建筑的内部结构,运用三维模型还原等技术,全面展示了传统建筑的美学价值与文明智慧,深刻揭示了古人的哲学智慧。此外,崔冬晖教授还分享了三个延伸案例,分别为春晚主持人背景装置设计、大阪世博会中国馆展陈设计以及央视《衣锦天下》第二季相关设计。

通过对上述案例的深入分析,课程阐述了“大美术观”的跨学科融合以及传统文化的创造性转化这两大重要观点,引用常书鸿的文字进行总结,呼吁相关从业者积极探寻挖掘传统文化的有效方法,为文化强国建设注入新的活力,将传统文化转化为当代语言,确保文化命脉得以延续。

讲座之外,崔冬晖老师接受了我们的专访,就传统文化视觉语言的当代表达、城市空间中“文化现场”的激活路径等核心议题,分享了他在舞美设计、公共空间营造与文化传播实践中的经验与思考,展现了其在多元语境中探索文化与空间关系的独到视角与设计洞察。

从城市公共空间到国家级文化舞台,您觉得这些不同语境中的“公共性”对设计的要求发生了哪些变化?您个人的创作思路有怎样的转变?

崔冬晖:综合来说,是“殊途同归”吧,早年间我参与城市轨道交通设计,比如在2007、2008年,那时候是一个快速建设的时代,设计的要求比较开放,美学需求也更国际化。后来轨道交通飞跃式、井喷式发展,不同城市像不同的人,性格、面向、设计需求都不同,比如长春和深圳是不一样的、西安和上海的差异也非常不一样,而北京又有自己独特的标准。

随着时代的发展,轨道交通的建设的重心也在变化,从一开始强调室内空间设计,到后来注重公共艺术品,再到现在追求一体化的视觉系统,这是每个时代的不同,因此,我们团队在十几年的时间里,也总结了不少理论基础。其实广义来说,它也是环境艺术的一部分,虽然只有几分钟的呈现时间,却需要大量专业配合来完成视觉的完整性。这两者的共同点在于:它们都服务于国家、社会和大众审美,只是时间维度、传播范围和造价不同,但我认为它们都应该回应传统文化,重塑当下的关切,这是它们相同的。

您在设计中如何平衡“文化厚度”与“全民审美”?是否有一些设计细节或经验可以分享?

崔冬晖:关于设计厚度和全民审美,我的回答就是绝对不要低估现在人民对于文化需求的迫切性和专业性。现在当下非常热的好的文化产品,游戏也好、电影也好、连续剧也好,它一定是在超越了你,不要去想受众有多低,一定要反着想受众很专业的情况之下去做产出,这样才能够做到或者说产出一些符合当下人民群众需求的文化产品。我觉得要反着想,不要想大众不专业,我这事就不专业就可以,反之应该是文化厚度很厚的产品一定会变成大众能够接受的产品。要反复去想这个问题,才能够创作出更好的创作和艺术作品。

崔冬晖:其实艺术城市建设这个词本身来说,“城市建设”不是一个硬的词,或者说不是我们常常理解的城市的建设搭建和这个城市的一体化的一个硬性的这种建设的方式,我觉得它更多的还是和软实力有关,所以从这个角度来说,我觉得两者之间是配套前行的。城市里面应该有硬的,我们常常看到的广场,大型的社区,重要的明星建筑主体的 CBD 的一些规划,天际线的规划,这一类其实是一条线推进。那同样和它相匹配的文化事件热点,一些商区的文化策划,对应一些艺术的文化特点行为,都和这个城市的文化属性相关,所以两者是相辅相成。

所以文化城市建设其实是一个综合性的词,它在未来的中国的建设当中更倾向于我认为更倾向于软实力的包装,所以从这个角度来说,无论是像阿那亚这样大量的艺术小镇,还是我们渐渐地越来越被需求的多媒体的舞台类的表演和城市空间的结合,都能够看到未来文化策划和文化的包装传播会更直观地会被城市的建设需求,所以两者是要一体去考量的。

2025年7月7日,由中国传媒大学主办,中国传媒大学广告与品牌学院、北京市宣传文化高层次人才艺术城市建设工作室协办的2025国家艺术基金《艺术城市建设创意与传播人才培训》正式启动。熊猫体育官网熊猫体育官网